interview <포토닷 Photodot> 2014.7월호 ‘SEMI CLOSE UP’

《SEMI CLOSE UP: 사진작가 4인의 사진치우기》

Q. 전시를 기획하게 된 취지부터 말해달라.

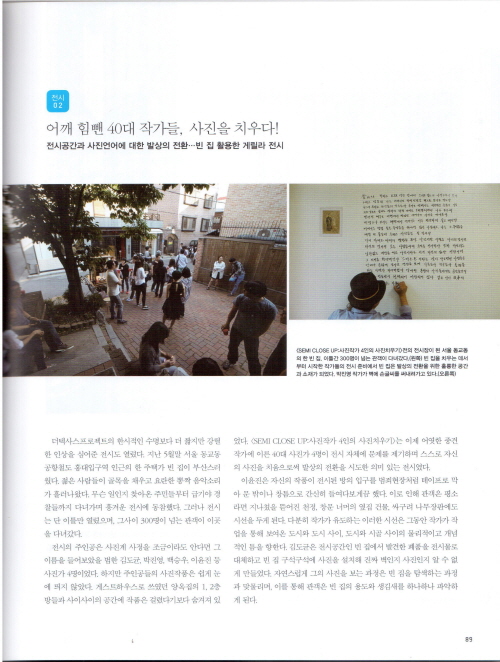

2000년 중반 세계적인 미술시장의 활황과 더불어 탄력을 받은 국내 미술시장의 열기가 한참 뜨거웠던 시절, 우리 사진계에도 신선한 변화의 바람이 불어닥쳤다. 그건 이전 세대들의 계보나 사조에서 벗어난 현대예술로서의 사진이 미술계 안으로 자연스럽게 편입되던 시기였으며, 동시에 신진작가의 전성시대를 예고하는 것이기도 했다. 또한 이 시기는 한국사진의 다양성을 추구한 세대란 점에서 그 의미가 깊다. 국공립미술관과 사립 미술관들에 국제 교류전의 증가와 미술과 상업이 접점을 이루며 등장한 아트 페어, 대안공간, 상업 갤러리들은 투자가치가 있는 다크호스를 찾아나서기에 바빴고, 이런 문화적 과열은 수많은 젊은 작가들을 시험대에 올려놓기도 했다. 사진작가들의 치열한 전시 경쟁, 그리고 미술/사진계 안팎에 뜬 소문들은 그들의 작품값을 좌지우지하면서 말이다. 그러나 이후 미국발 금융위기로 인한 미술시장의 불황은 국내 사진계에도 적잖은 타격을 주었고 그 당시 활동하던 여러 작가들은 일종의 버티기 싸움에 돌입한다. 전시의 기회는 줄었지만 작품의 생산속도를 유지하는 것, 그리고 각자의 사진세계를 초기화시키는 휴면기에 들어선 것이다. 여기 모인 4명의 사진작가(김도균, 박진영, 백승우, 이윤진)는 그 당시 신진 사진작가로 화려한 데뷔를 마치고, 이제는 40대 중견 작가 반열에 들어선 분들이다. 어떤 면에서 그들은 자본주의 시장논리에 편입된 예술로부터 혜택을 받은 세대였지만 이제는 지난 과업에 대한 정리와 사유가 요구되는 자리에 서게 되었다. 이런 의미에서, <SEMI CLOSE UP: 사진작가 4인의 사진치우기>는 ‘전시를 위한 전시’는 아니였다. 오히려 각자의 사진을 치우고 정리하는 과정에서 일어난 ‘작은 사건’으로 보이길 원했다.

Q. 전시공간인 빈 집이 상징하는 바는?

미술관이나 갤러리 같은 ‘화이트 큐브’에서 전시를 해야 좋은 사진전일까? 사실 작가들에게 전시장은 하나의 소통장소일 뿐이다. 반면에 요즘 젊은 사진가들은 화이트 큐브형 전시에 대한 집착이 대단하다. 심지어는 아트페어 전시장 흰벽에 작품을 거는 것을 작가로 데뷔한 것인냥 착각한다. 국내 예술계가 본격적으로 상업화, 제도화되면서 전시공간은 이력서 줄긋기의 필수 조건이 되어버렸다. 이런 점에서 동교동 빈 집은 꽤나 이례적인 선택이 아닌가 싶다. 작업실 스튜디오로 리모델링 하기 전에, 빈 집에 전시를 해보자는 백승우 작가의 제안이 시발점이었다. 예전에는 게스트 하우스 용도로 사용했던 2층짜리 단독 주택인데 각 방마다 벽지 색도 요란하고 심지어 뜯어진 천정에는 조명도 켜지지 않았지만, 오히려 그 자체가 기존의 전시장에 대한 인식의 환기를 돕는 듯 했다. 이색적인 실험공간이라고 해야할까? 작품 설치보다 집 안에 널린 먼지와 잡동사니들을 치우는 시간이 더 오래걸린 것 같지만 말이다. ‘사진 치우기가 아니라 빈 집 치우기’ 같이 들릴지도 모르지만 중요한 건 참여작가들에게 ‘발상의 전환’을 갖기에 충분한 공간이었다. 일종에 ‘만료된 공간’으로서 집 안 물건이나 공간은 각자의 작품소재가 되었다. 예를 들어, 김도균 작가는 빈 집에서 발견된 폐품들은 촬영한 뒤 집 안 구석구석에 사진들을 재배치했는데 그의 사진을 본다는 건 동시에 빈 집의. 빈 집에서 발견된 폐품들은‘전시물’로 대체되고 빈 집 구석구석에 설치한 사진은 진짜 벽인지 사진인지 알 수 없었다. 그의 사진을 본다는 건, 그 공간을 탐색하는 과정과 맞물려 버렸다. 그리고 이 과정에서 관람자는 자연스럽게 그 빈 집의 생김새, 용도, 디테일을 탐색할 수 있었다.

Q. 사진 치우기? 어떤 의미가 담겼는가?

사진의 언어는 불안정하다. 요즘 시대에 사진이라 말할 수 있는 종류는 무한대에 이르렀고 현대예술로서의 사진은 이제 관람자의 자율적인 감상에 맡겨졌다. 그러나 분명한 건, 우리는 끊임없이 사진에 대해 질문해야 한다는 것이다. 참여작가들 각자가 이제껏 쌓아온 사진의 의미와 담론은 여기서부터 출발한다. 이번 전시를 통해 내가 묻고 싶었던 것은 그들 각자가 사진을 통해 묻는 질문들이다. 이미지의 2차원적 속성과 공간의 3차원적 속성을 교묘히 섞는 김도균의 사진은 언제나 “무엇을 담을 위한 것인가 덜어내기 위한 것인가” 그 사이를 언제나 맴돌고 있다. 일본 미야기현의 한 초등학교에서 우연히 주운 앨범의 한 여성에게 보내는 짧은 글을 통해 박진영은 우리에게 사진은 “기억을 위한 것인가 소멸을 위한 것인가”라는 질문을 던진다. 백승우의 <Expired Edition만료한 에디션> 협업물은 자본주의 사회의 예술은 “생산을 위한 것인가 소비를 위한 것인가”를 근본적으로 되묻고 있다. 그리고 마지막으로 이윤진은 전시 입구를 의도적으로 봉쇄하고 창문 틈 사이나 문 옆을 통해 그녀의 사진을 보게끔 관람자를 유도함으로써 사물과 공간에 대한 작가의 시선을 교차시킨다. “보여주기 위한 것인가 보기 위한 것인가”라는 방식으로 말이다.

Q. 40대 작가를 선택한 이유는? 의미를 총평하자면?

SEMI는 반(半), ‘어느 정도’라는 뜻을 의미한다. 아까 언급했듯이, 4명의 사진작가는 이제 ‘젊고, 새롭다’는 타이틀을 떼고 40대 작가로서 지난 성과들을 점검하는 자리에서 올라섰다. 20대의 열정과 성장은 40대의 ‘어느정도’ 성숙한 작업을 향한 책임감에 무게가 실렸다. 그런 의미에서 이번 전시는 각자의 성과를 돌아보는 ‘중간보고서’처럼 보일 수도 있다. 조금은 어깨에 힘을 뺀, 완성을 위한 집착보다는 예술에 대한 실험적 시도나 태도에 뜻을 둔다면 어떤 면에서는 진지한 40대의 놀이정도로 비춰질 수 있지 않을까.

interviewer 월간 포토닷

interviewee 김정은 이안북스대표, 이안매거진편집장

twitter@iannbooks

www.iannmagazine.com

www.facebook.com/iannbooks

답글 남기기